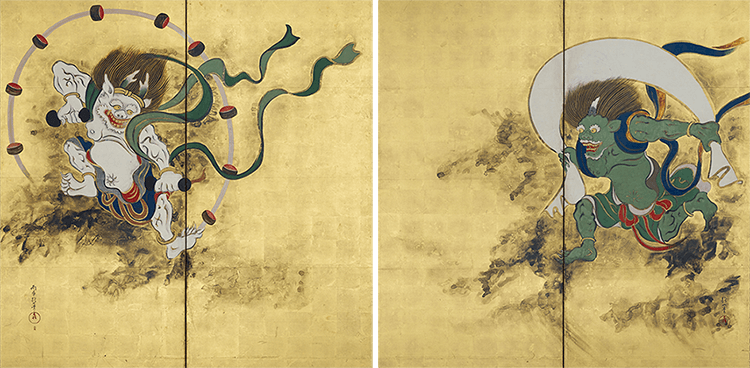

2015年のクリスマスコースのテーマは「琳派」でした。

2015年はちょうど「琳派400年」とされた年で京都を中心にしてたくさんのイベントが催されていた年でもあります。

今読み返してみると前年までのテーマに比べてかなり強引に関連付けた感じもしますが、20世紀の終わり頃より隆盛気味だった「分子ガストロノミー」を自分なりに落とし込んだ(予算がないのもあって)メニューになっていたと思います。

以下当時の料理説明をそのまま載せています。

毎年クリスマスのメニューはテーマを決めます。

2012年はラヴェルの「ボレロ」、2013年は「スペインの芸術家」、2014年は葛飾北斎の「富嶽三十六景」と、おおよそ料理とは縁遠いものをテーマに選んできました。

2015年は何にしよう、と年初から悩んでいたところ、京都で「琳派400年」の文字を見ました。

1615年に本阿弥光悦が徳川家康から鷹峯の地を拝領し、そこに光悦村を開きました。光悦は芸術村とも呼ばれるその村に様々な職人を集めてどの流派にも属さない独自の芸術を次々にプロデュースしていきました。

これが「琳派」の始まりで、それから400年経ちました。

「琳派」は流派というよりは、「イズム」に近く、琳派の大家はすべて先人に私淑する形を取っています。

であれば、その「イズム」をこっそり拝借しても良いのでは、、、ということで2015年のクリスマスディナーのテーマを「琳派」にすることにしました(^-^)

さて、クリスマスのテーマを「琳派」にすることに決めましたが、いったい何を以て「琳派」を料理で表現したら良いのか・・・今までのクリスマスもそうでしたが、その作品風の料理(例えば金粉をたくさん使用したから「これが琳派だ」のような料理)を作る、という安直なのは嫌です(笑)

「琳派」は日本の「ルネサンス」とも言われます。

その頃主流であった「唐絵(中国風の主題の絵)」ではなく、日本の四季や歴史ある源氏物語や伊勢物語などをテーマに描いた「大和絵」を新しい形で「再生」させたことが理由とされています。

そこでルネサンスとは何ぞや、ということで改めて勉強し直したのですが、琳派をルネサンスだと一括りにするのはかなり無理があると思え(私見)、そこからのアプローチは断念。

蛇足ですが、ルネサンス期と呼ばれる頃のイタリア食文化は非常におもしろく、例えば肉には「ランク」がありました(今もありますが、別の意味で)。

地底の基盤である岩を低位とし、神がいる空を高位とした序列に合わせて、肉も「豚→羊→牛→鶏」の順でランク付けされてたというものです。つまり鶏は「飛ぶ」ので最高位だったわけです。

他にも、食材はアリストテレスの四大元素に合わせて「熱」「冷」「乾」「湿」に分類されていました。そのバランスを保たない料理は体に悪いとされていたため、「乾」いて「冷」たい牛肉は、茹でることで「熱」く「湿」らして調理したといいます。

味はともかく、このような分類と調理法も興味深いです(^-^)

閑話休題。

琳派は先述したように「流派」ではないため、現代にもその「イズム」は受け継がれています。

ロフトや無印のロゴ、西武百貨店の包装紙のデザインを手がけたことなどで有名な田中一光は昭和を代表するグラフィックデザイナーであり、20世紀の「琳派」でもありました。

田中一光は、琳派を「あくまでも典雅に、自由闊達に、絢爛と、しかもその美を少しも誇示することがない温和な、まるで早春の日だまりのような世界」と語っています。

この言葉は、琳派を説明する際によく使われる「装飾」「リズム」「デフォルメ」等の言葉とは違った見方を提示してくれます。

そう思って鑑賞すれば、雅趣がありながらも時に大胆、時に繊細、そして和みがあると感じます。作者、作品にもよるため一言で言い表すのは難しいですが、私が一番感じたのは「バランスの良さ」。空間、対比、静と動、緊張と安堵が作品の中にバランス良く在ります。

では、それはどこから生まれたものなのでしょうか。それを探ればクリスマスコースの方向性が見える気がします(まったく料理の話に進みませんねm(-_-)m)。

1164年、平清盛は厳島神社に「平家納経」を奉納しました。

それから約440年後の1602年、広島城主の福島正則は修復の必要性を感じ、俵屋一派に補作を依頼した記録があります。

琳派はじまりの一人俵屋宗達はここで日本古来の「やまと絵」に触れたとされます。

では「やまと絵」とはどのようなものなのでしょうか。

やまと絵は、日本の故事や文学、人物や風景を描き、金銀箔を用いて色彩豊かに仕上げた絵であり、さらには日本庭園のような「アシンメトリー性」を描いた絵であると言えます。

歴史学者・文化史家の林屋辰三郎は「唐から入ってきた『左右均衡』文化を『左右競合』という形に発展させて、不均衡さを『美』としたものが日本文化」と述べています(ちょっとかみ砕きすぎかもしれません(笑)が、自分なりの解釈ということで)。

これを陶芸の世界で体現したのが、漫画「へうげもの」でも有名な古田織部です。そして彼の茶の湯の弟子とされる本阿弥光悦も琳派はじまりの一人です。

私個人が感じた「バランスの良さ」はこの「やまと絵の再生」から生み出されたものなのかもしれません。

宗達・光悦はそれを軸に、書・画・文学と組み合わせ新しい芸術へ発展させます。

そして2人の活躍から約100年後、尾形光琳・乾山(深省)の兄弟がその土台に装飾(デザイン)という既成の画風のいずれにも属さないテーマを加え、絵画よりも下に見られていた工芸の世界を「工藝」へと押し上げました。

それを継いだ江戸の酒井抱一は(抱一を琳派としない説もありますが、ここでは入れておきます)、浮世絵や狩野派、南蘋派や四条派といった様々な流派を学んだ後、光琳に私淑し、

独自の世界を作り出します。

では、より新しいものを取り入れ進化してきた「琳派」共通のバックボーンとは何か。

京都市立芸術大学名誉教授の榊原吉郎氏は「光悦・宗達たちは和歌を中心とした王朝文化の世界に親しみ、光琳は演劇である能楽の世界に心酔し、抱一ら江戸の人々は狂歌の世界を好んだ(抜粋)」としています。

つまり背景にあるのは日本の伝統である「歌」の世界。

私はそれが琳派独特の空間、リズム、装飾を生み出し、穏やかで柔らかな美術工藝へと昇華しているのだと思います。

と、自分なりに得心したところで、その世界を料理に引用してみたいと思います。

引用する料理は、もちろん「スペイン伝統のクリスマス料理」です(^-^)

古代ローマの詩人ホラティウスは「詩は絵のように」という言葉を残しています。

「琳派」が生まれる1600年以上も前から詩と絵は「姉妹」(女性名詞のため)とされてきました。

(ちなみに今「画家の詩、詩人の絵」という展覧会が全国を巡回中です。現在は愛知県碧南市の美術館で開催中です←別に回し者でも何でもありません笑)

では琳派作品と姉妹である日本の「歌」とはどのようなものか。

国文学者の谷知子氏は「和歌は、限られた世界で共有され、その中で研ぎ澄まされたもの」であり、自然や人の心情をありのままに理解するのではなく、掛詞や序詞などのレトリックを使い、自然と人の心を縄のようにあざない、昇華させた文化だとしています。

翻って料理はどうでしょうか。

人間が生きていくには、体外からエネルギーや栄養素を取り込む必要があり、そのために食物を「摂取し易くすること」が調理であると言えます。

もう一方で、自然の素材をありのままではなく、加工し、組み合わせ、新たなものを作り、より「美味しくすること」も調理であると言えます。

その2つを縄のようにあざない、昇華させたものが料理文化ではないかと私は思っています。

では和歌の掛詞や序詞に相当する「レトリック」は何でしょうか。

私は経験則やカンではなく、「化学」だと思っています。

これには異論があるでしょうか。

「調理化学」というと、どうしても何かしらの「実験」のイメージが湧いてしまうからかもしれません。

しかし例えば、肉を焼くと焦げ目がつき良い香りがする現象は「メイラード反応」と言い、160℃前後以上の温度でアミノ化合物とある種の糖類が分解、再結合し、何百種類の化合物が生成される「化学反応」です。

茹で卵の硬さを温度と時間で調節するのも化学、切った蓮根を酢水につけて変色を防ぐのも化学です。

決して、何でもかんでも泡にしたり、-196℃で瞬間凍結したりすることだけが調理化学ではありません。

調理化学は日々進化しています。そしてそれを古典料理に応用し、新たな料理を生み出すことで料理も料理人も進化していきます。

そろそろ本題に戻ります(笑)。

vale2015年のクリスマスコースは「琳派×スペインの伝統的なクリスマス料理」です。

琳派はやまと絵という古典絵画を、工芸や装飾の技術を用いて新しい藝術へと再生しました。そして、その根底には自然や人の心を文化として昇華した和歌の世界がありました。

私はその「イズム」に則って、スペインの伝統的なクリスマス料理を、「化学」というレトリックを用いて新しく再生します。

決して「ぶっ飛んだ料理」ではなく(笑)、きちんと地に足の着いた料理です。琳派作品のように優雅で、自由で、そしてユーモアや温かみのある全8皿のコースを作りたいと思っています(^-^)

スペインはカトリックの国です。

日本よりも宗教的な意味合いの強いスペインのクリスマスには、ツリーを飾るのではなく、「ベレン」という人形を使ってキリスト降誕の場面を模して飾り、お祝いをします。

「ベレン」の人形を毎年一つずつ増やしていくのは、まるで子供のころにウルトラマンのキャラ人形を増やしていくのにも似てワクワクします(あくまで私の感想です笑)。

さて、そんなスペインのクリスマスの料理ですが、日本の正月料理のように地域ごとに食すものが違います。その中からピックアップしていき、全8皿のコースを自分なりの「琳派」のイメージと掛け合わせて作っていきます。

スペイン人は豚肉をよく食べます。

どのくらい食べるかというと、まず肉の消費量はEUの中で2位(1位はオーストリア・Worldwide Annual Meat Consumption per capita 2011, FAOより)です。

その中でも豚肉消費量は約50%を占めます。

なぜそのように豚肉を好む国民性が出来上がったかというと、一説にはキリスト教徒がイスラム教徒からイベリア半島を再征服(レコンキスタ)した際に、イスラム教で禁食とされる豚肉を食べることが「踏絵」代わりにされたといいます。

豚肉は生肉として消費されるだけではなく、生ハム(スペインの生ハム生産量は世界1位)やチョリソ(豚肉の腸詰だが、肉を挽かない点が特徴。パプリカをはじめとしたスパイスを入れるため赤色をしている。ちなみにスペインのチョリソは辛くないが、メキシコ経由で辛いチョリソが日本に入ったために「チョリソ=辛い」という認識になった)などの腸詰としても消費されます。

そんな生ハムや腸詰を冬野菜と盛り合わせにしてスタートの一皿にします。

箱庭を作るような感覚で小さなサイズで盛り合わせています(^-^)

緑色のソースは「アリオリ」、平たく言うとニンニクマヨネーズです。

マヨネーズは水と油という決して混ざり合わないはずの2つを混ぜ合わせたソースです。

混ぜ合わせるのが大変だったため、昔は高価なソースだったといわれています。

「アリオリ」に使うのは卵黄、オリーブオイル、にんにく、酢などの酸、塩です。

水(卵黄の約50%は水分)と「仲の悪い」油を混ぜるのですが、その2つを仲良しにさせてくれるのが、卵黄に含まれる界面活性剤(レシチン)です。

そのままでは水に混ざらない油を膜で覆って粒状にして、水中に分散させることで「仲良く」させてくれます。

酢などの酸は、さらにその粒同士がくっつかないようにしてくれます。

それに、低温のオリーブオイルで煮たにんにくを混ぜ(伝統的な作り方は違います)、寒じめほうれん草のピューレを加えて液化することで「緑のアリオリ」を作っています。

生ハム、色々な腸詰、冬野菜、ソース、組み合わせを楽しんで召し上がって頂ければ嬉しいです(^∀^)

今までのダラダラとした文章にお付き合い頂いた方、本当にありがとうございました(^-^)

ここからは料理の紹介のみにさせて頂きます。

こちらは「サルピコン」という旬の魚介や野菜小さく切り、マリネした料理です。

マリネに使う酸は「柚子・グリーンレモン・伊予柑」の日本の柑橘をそれぞれ使います。

通常材料に加わる海老を、アイレという泡にして軽く風味を付けるだけにし、下には薄いカリカリバゲットをしいてます(薄いコカ(スペインのピザ)にするか現在検討中です)。

軽く召し上がって頂ける2皿目にしました(^∀^)ノ

こちらは3皿目の料理です。

カタルーニャでは海老と鶏肉を合わせる伝統的な料理があるのですが、それをアレンジしています。

海老に海老の殻を使ったソースを塗り、その上を鶏のパテで覆い、アーモンドスライスを付けて上をローストしています。

私の写真の撮り方が悪くて見えないですが、下にはゲル状にした卵黄を敷いています。

・・・料理の説明だけだとサクサク終わっていいですね(笑)

4皿目に続きます(^-^)

続いて4皿目は、バカラオという食材を使います。

バカラオは塩漬けの干し鱈で、イタリアではバッカラ、フランスではモリュ、ポルトガルではバカリャウとそれぞれ呼ばれ、それぞれの国では定番の食材となっています。

今年も北海道の真鱈を自家製でバカラオに仕立てます。

残念ながら今年も大き目の真鱈は手に入れられず(>Σ<)

それでも7㎏前後の鱈を塩漬けにします。

バカラオは真空状態にして低温でじっくり調理します。

柔らかさや美味しさを保ったまま、トマト・パプリカ・ナッツを使ったソースと合わせたシンプルな一皿です。

5皿目は、真鯛の料理です。

真鯛はシンプルに火を通しています。

下には紅寿というさつまいものピューレを敷き、上にはトマト、オリーブ、鯛のスープを使ったシートを置いています。

皮はパリパリに焼いて、あられと一緒に砕いて周りに散らしています。

真鯛を余すとこなく使った一皿にしています。

前皿の真鱈と比較しながら楽しんで召し上がって頂ければ嬉しいです(^-^)

6皿目は、仔羊の骨付きロースの料理です。

タイムやオレガノなどのハーブと一緒にマリネし、表面を焼いた後に60度のオーブンでじっくり仕上げます。

下にはクスクスとかぼちゃをアリオリで繋いだものを敷き、粉末状にしたローズマリーオイルを振り掛けています。

本来は仔豚の丸焼きがクリスマスの定番なのですが・・・こちらの料理で代替しました(代替になっているかは疑問ですが^-^)。

7皿目は、シャラン鴨のもも肉を使った料理です。

アルカンタラというポルトガルに近い地方のウズラ料理をアレンジしました♪

中にフォアグラ、ドライトマト、黒トリュフ、オリーブを巻いて表面を焼いたあとに甘口のシェリー酒と一緒にじっくり火を通します。

料理は以上7皿です(^-^)

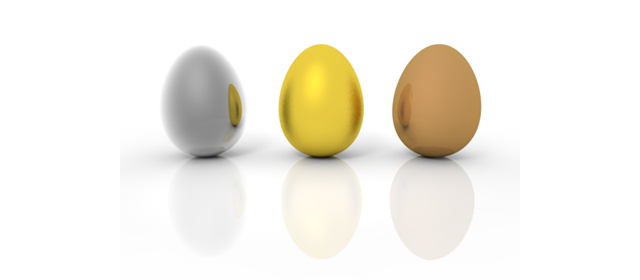

最後はデザートです(写真は2名様分です)。

スペインでクリスマスに食べられるお菓子に和のテイストを加えてアレンジしています。

トゥロンというヌガーのようなお菓子は抹茶を合わせてムースに。

マサパンというアーモンドの粉と砂糖を練って焼いたお菓子はシークワーサーのピールを入れて。

ポルボロンというクッキーはきな粉で作っています。

最後にほっとして頂けるようにシンプルなデザートを盛り合わせにしました(^-^)

以上8皿のクリスマスコースをご用意してお待ちしております♪

最後にもう1回続きますm(-_-)m

21世紀に入り、だしのひき方は変わりました。

2002年、大学研究チームの実験により「昆布は60℃を保って1時間加熱」することでグルタミン酸が最大限抽出されることがわかったからです。

そしてそのまま85℃まで上げて昆布を取り出し、火を消して鰹節を入れて沈んだらすぐに漉す

という手順のほうが、今までのものより美味しいこともわかりました。

より良い方法がわかり、それがより美味しいとわかれば取り入れる。これは料理人としては当然のことだと思います。

事実これ以降、「菊乃井」をはじめとした京都の老舗料亭はだしのひき方を変えました。

最近では、2010年からハーバード大学で「Science and Cooking」という講義が行われて、そこでは元エルブジ(エルブリ)のフェラン・アドリア氏やエル・セジュール・カン・ロカのロカ兄弟など有名シェフたちが応用数学・応用物理学などの教授と共に教壇に立っています。

2012年3月には、京都女子大学のある一角で「京料理の挑戦:農芸化学とガストロノミーの融合」という画期的なシンポジウムが行われました。

そこでは「一子相伝 なかむら」や「修伯」など京都の名だたる料亭の料理人が集い、調理科学を応用した新しいメニューを披露し、参加者は京料理の技術革新を目の当たりにしました。

話は変わりますが、1859年パリでジョルジュ・スーラという画家が生まれました。

画家を志した彼は、その頃少しずつ評価を得ていたモネやルノワールなどのいわゆる「印象派」とは違った絵を描き始めます。

なぜ光の色を混ぜ合わせれば明るくなるのに、絵具は混ぜ合わせれば暗くなってしまうのか。

その疑問を解明するため、光の科学的性質を徹底的に研究し、ついに、パレットの上で絵具を混ぜるのではなく、キャンバスの上に色の原色を置き、鑑賞者の網膜上で「色を混ぜる」という方法に至ります。

「点描画」と呼ばれる手法(本人は「色彩光線主義」と呼んでいた)ですが、その元は科学的な手法に依ります。

彼の影響を受けた画家としてポール・シニャックが良く知られていますが、他にも有名な画家がいます。それはカミーユ・ピサロです。

1830年生まれでスーラより年長者であり、第1回印象派展から最後の第8回まで、毎回欠かさず出展した印象派画家の大御所であり、ゴッホやセザンヌなど若手の(偏屈な)画家からも「父」と慕われる人物だったと言います。

そのような大物にも関わらず、ピサロは、若くして科学的手法を取り入れたスーラから学び、点描画を描きました。そして、その後「点描画は感情を描くのに時間がかかり過ぎる」という理由でその手法から距離を置きます。

しかし晩年の作品は、点描の良いところを取り入れ、光の柔らかさを点描で表現し、もともとピサロの絵が持っていた優しい雰囲気に、さらに温かみが加わった心休まる絵が多いです。

私はこのピサロの晩年の絵が好きです。

話を料理に戻します。

「調理科学」というと、どうしても「実験的なもの」という印象があり、絵具とは違い、「食材の冒涜」という批判が付きまといます。

しかし人類は他の動物と違い、煮炊きすることにより、効率的にエネルギーを蓄え、栄養を摂取することを学び、繁栄してきました。それは紛れもない人間の知恵と科学の力です。

そして今、その調理科学は大事な過渡期にあると思っています。

今まで漠然としていた調理過程の理由が明らかになり、慣習が正当化され、または淘汰されていくと同時に、新たな手法、新たな技術が生み出されています。

21世紀に入り、スーラのようにその技術を極めた作品を、メディアは大きく取り上げてきました。センセーショナルな料理は驚きと同時に、「食の冒涜」という批判を生みだす土壌をも作り出します。

しかし、その傍流では昆布から抽出されるグルタミン酸ナトリウムの量が最大限になるための時間と温度を研究し、その結果が京料理を進化させることになるということも起きています。

料理は今も進化し続けているのです。派手に。そして地味に(笑)

今回、琳派へのオマージュという形でこの8皿のコースを作りました。

琳派がやまと絵を、工藝、デザイン、そして和歌のエッセンスを取り入れ、再生させたということを学び、スペインのクリスマス料理を琳派の大家がやるように再生させたつもりでいます。

しかし、昨年も書きましたが、「食べ手」にとっては、そんなコンセプトは全く関係ありません。事実、メニューには琳派の「り」の字も、科学の「か」の字も書いてありません。

食べる人が何の前情報もなく「おいしい」と思ってくれることが何よりも嬉しいです。

そして「おいしい」は料理の味だけでは絶対決まりません。

外食であれば、店の雰囲気や接客はもちろん、何よりも「誰と」「どのように」食べるかが大事です。

「おいしい」の中で、料理は常にそれを演出する脇役の1人なのです。

さて、クリスマスコースは本日からです。

皆様に「おいしい」というお言葉を頂けるよう、鋭意仕込み中です(^-^)

ご来店心よりお待ちしております。

長々と文章を読んで下さりありがとうございました。

写真は今回のコースをイメージして作ったお皿です。